En bref :

Un smart contract est un programme autonome fondé sur la blockchain, qui exécute automatiquement des opérations lorsque les conditions sont réunies.

Ce concept, imaginé dès 1994 par Nick Szabo, trouve son essor avec Bitcoin et l’avènement d’Ethereum.

Les avantages des smart contracts résident dans la suppression des intermédiaires, la rapidité d’exécution, la réduction des risques et la transparence.

Leur développement s’accompagne pourtant de défis : complexité du code, vulnérabilités, enjeux juridiques et compréhension pour le grand public.

Des exemples concrets prouvent leur utilité dans l’assurance, l’immobilier, la traçabilité et la finance décentralisée.

Le smart contract s’affiche aujourd’hui comme l’une des figures de proue de la révolution numérique, conjuguant automatisation, sécurité et transparence. À la croisée du droit, de l’informatique et de l’économie, ce mécanisme intrigue autant qu’il bouleverse : il promet d’effacer les intermédiaires, d’accélérer les échanges, et d’imposer une nouvelle façon de gérer la confiance dans un monde de plus en plus dématérialisé. Derrière une appellation un brin trompeuse, les smart contracts cachent en réalité des programmes informatiques gravés dans le marbre de la blockchain, capables de trancher et d’exécuter sans hésitation ni émotion. Au fil des années, de la naissance de Bitcoin à la montée en puissance d’Ethereum, ils ont gagné du terrain, s’ancrant dans des secteurs aussi variés que l’assurance, l’immobilier ou la logistique. Mais leur ascension n’est pas exempte de tensions : sécurité du code, limites techniques, défis réglementaires… Autant d’obstacles qui, dans l’ombre, continuent de mettre à l’index toute précipitation.

Smart Contract : principes, utilités et fonctionnement

Un smart contract est un programme informatique qui exécute automatiquement des actions dès que certaines conditions sont réunies, stocké et sécurisé sur une blockchain.

- Bitcoin : scripts limités, automatisation de paiements

- Ethereum : langage Solidity, smart contracts complexes

- Automatique, sans intermédiaire

- Transparent & immuable

- Difficile à modifier une fois déployé

- Code visible sur la blockchain

- Rédigé par des humains

- Nécessite notaires, avocats, juges

- Peut être renégocié

- Validation par des tiers

- Sécurité : des failles dans le code peuvent être exploitées (exemple : The DAO/2016).

- Audit : essentiel de faire vérifier le code par des experts.

- Bugs & irréversibilité : toute erreur est difficilement corrigeable.

- Coût du déploiement : implique des frais (gwei/gas sur Ethereum).

Smart Contract : définition, origine et fonctionnement sur la blockchain

La notion de smart contract a d’abord surgi à la faveur de l’audace intellectuelle de Nick Szabo, informaticien et juriste de formation, qui a posé en 1994 les contours d’un outil juridique automatisé capable d’exécuter des obligations sans intermédiaire. Une idée visionnaire, longtemps restée théorique, jusqu’à ce que l’irruption de la blockchain avec Bitcoin en 2009 en donne les fondations techniques. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, un smart contract n’est ni « intelligent » ni doué d’une capacité de jugement : il s’agit d’un logiciel autonome, dont l’exécution dépend d’un enchaînement de conditions codées, inscrites et publiquement vérifiables sur une blockchain distribuée.

Cette inscription dans la blockchain garantit plusieurs atouts majeurs : immutabilité – le code publié ne peut plus être modifié sans consensus global ; automatisation – dès que les conditions sont remplies, l’action est enclenchée sans intervention humaine ; irrévocabilité – une fois lancée, la transaction ne peut pas être annulée unilatéralement. À titre d’exemple, on peut citer un prêt qui, si la garantie est validée ou le paiement reçu, transfère automatiquement un montant à l’emprunteur ou enclenche un remboursement, écartant toute possibilité de tergiversation. Pour approfondir la définition et le mode d’emploi des smart contracts, le guide de référence sur BeInCrypto France propose une introduction complète, tout comme le guide du débutant de Blockchain France.

Le contexte historique rattrape, non sans ironie, la théorie des années Szabo. Bitcoin a servi d’incubateur à de premiers contrats rudimentaires via des scripts limités (comme le « multi-signature » ou les « timelocks »), mais le développement véritablement accéléré arrive avec Ethereum. Conçu par Vitalik Buterin, ce réseau se distingue en offrant un langage de programmation Turing-complet permettant d’écrire des contrats complexes et évolutifs à la frontière de la finance, du droit et de l’informatique. D’autres plateformes ont rapidement pris le relais : Algorand, Tezos, Cardano, Solana, Avalanche, mettant tour à tour en valeur leurs spécificités techniques pour héberger une nouvelle génération de contrats programmables.

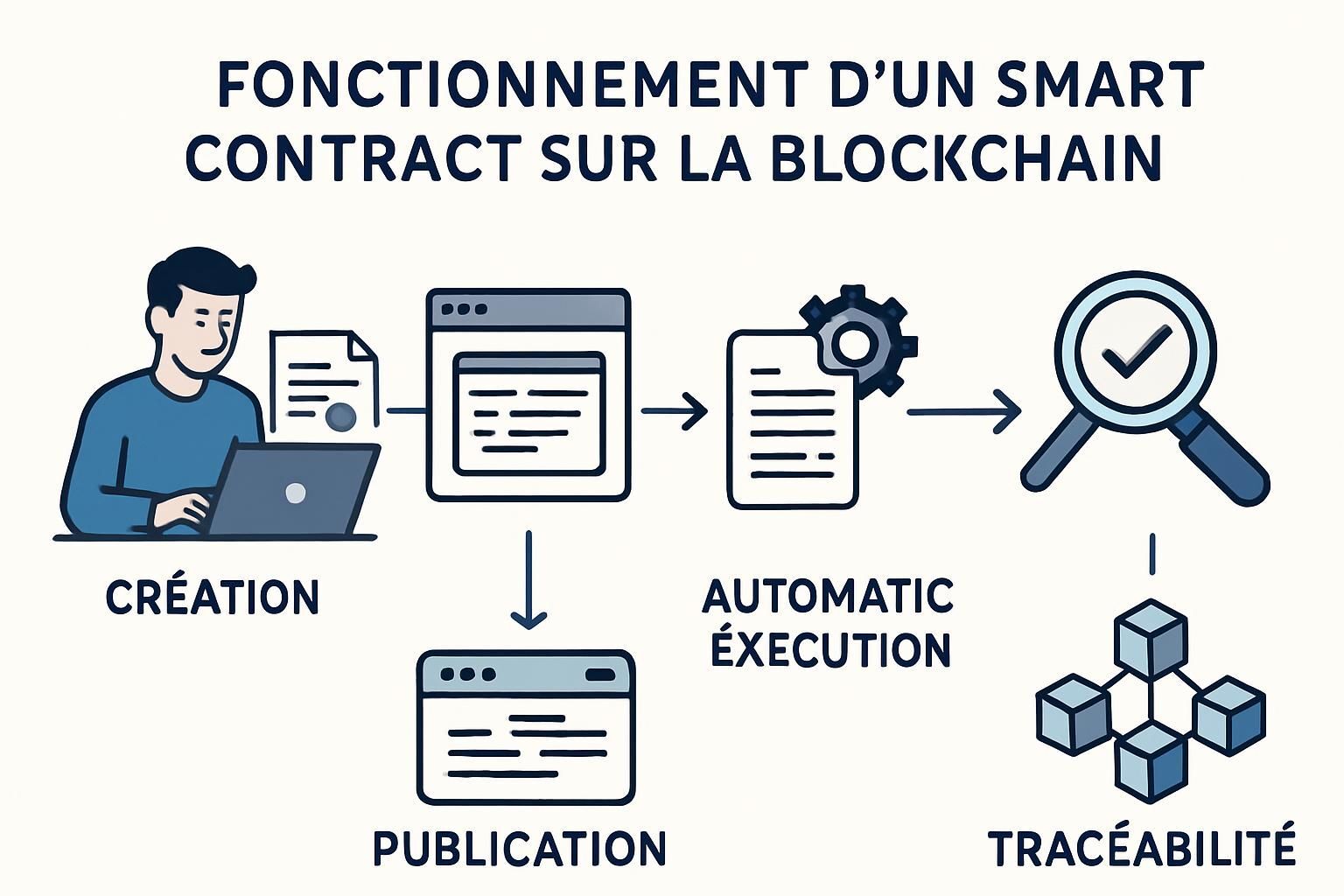

Les étapes de fonctionnement d’un smart contract :

Codage des règles contractuelles

Déploiement sur une blockchain publique (Ethereum, Tezos, etc.)

Surveillance automatique des événements clés

Exécution dès que les conditions sont remplies

Archivage infalsifiable de la transaction

Codage des règles contractuelles

Déploiement sur une blockchain publique (Ethereum, Tezos, etc.)

Surveillance automatique des événements clés

Exécution dès que les conditions sont remplies

Archivage infalsifiable de la transaction

Plateformes principales : Ethereum, Bitcoin (scripts), autres blockchains émergentes

Élément | Contrat classique (papier) | Smart Contract (blockchain) |

|---|---|---|

Support | Document manuscrit ou numérique | Code programmé sur la blockchain |

Exécution | Nécessite intervention humaine/juge | Automatique et irrévocable |

Intermédiaires | Notaire, avocat, tiers | Aucun intermédiaire requis |

Traçabilité | Parfois opaque, sujette à falsification | Transparente, infalsifiable |

Naturellement, cette automatisation soulève rapidement des interrogations sur les bénéfices, les cas d’application concrets, mais aussi les limites à l’intégration dans des chaînes métiers toujours plus digitalisées.

Bénéfices, exemples concrets et cas d’usage des smart contracts dans différents secteurs

À mesure que la blockchain se fait une place centrale dans l’économie numérique, les smart contracts exacerbent la tentation de supprimer, voire de contourner, les intermédiaires traditionnels. La promesse est nette : célérité des opérations, confiance accrue entre acteurs et réductions drastiques dans les coûts de traitement administratif. Les premiers bénéfices résident dans la standardisation et la fiabilité de l’exécution – car le programme suit une logique binaire, éliminant la marge d’interprétation litigieuse. D’où l’essor des bibliothèques de templates et l’engouement des secteurs régulés, qui cherchent à embrasser cette vague tout en réduisant leur vulnérabilité aux fraudes et retards systémiques.

Dans l’assurance, la révolution est déjà palpable. Un assureur, confronté à l’épineuse question de l’indemnisation, peut désormais s’appuyer sur des données remontées directement des capteurs de véhicules ou sur des oracles météo – rien n’empêche, par exemple, d’automatiser le versement d’une indemnité si une tempête est détectée sur une zone géographique donnée. L’automatisation directe réduit considérablement les risques de contestation et de contestations coûteuses. Le blog Mr Djambo explore en détail ces innovations pratiques tandis que Trading Academy illustre leur déploiement en finance.

Principaux bénéfices identifiés :

Réduction des coûts et des délais grâce à la suppression des intermédiaires

Augmentation de la sécurité et de la transparence

Fiabilité et automatisation des processus métier critiques

Favorisation de la prévention des litiges

Réduction des coûts et des délais grâce à la suppression des intermédiaires

Augmentation de la sécurité et de la transparence

Fiabilité et automatisation des processus métier critiques

Favorisation de la prévention des litiges

L’immobilier, souvent perçu comme un bastion des délais et de la paperasserie, commence également à se transformer. Des plateformes permettent de programmer, sur la blockchain, des contrats de vente intégrant paiement, transfert de titre et enregistrement cadastral dans des bases de données inviolables – un véritable « plantage de couteau dans le dos » pour la bureaucratie, face à la rapidité d’exécution offerte.

De la même façon, la supply chain bénéficie d’un suivi en temps réel, chaque phase de livraison ou paiement pouvant déclencher une action automatique dès que l’étape précédente a été confirmée. Le traitement des paiements évolue aussi : dans la finance décentralisée (DeFi), les smart contracts orchestrent prêts, échanges de crypto-actifs et gestion de NFT sans besoin de banque ou de chambre de compensation. Les guides spécialisés comme Paiement-Bancaire.com et Bpifrance Création apportent des perspectives étayées sur les usages.

Secteur | Exemple concret d’application | Bénéfice principal |

|---|---|---|

Assurance | Indemnisation automatisée sur sinistre météo | Rapidité et suppression du litige |

Immobilier | Vente immobilière avec paiement et transfert de propriété sur blockchain | Réduction des délais et sécurité juridique |

Supply Chain | Chaînage des commandes et paiements selon étapes de livraison | Traçabilité et automatisation |

Finance décentralisée (DeFi) | Échanges, prêts, création de NFT | Désintermédiation et transparence |

La popularité croissante des NFT (jetons non fongibles) repose intégralement sur ce modèle : leur « mint » nécessite l’exécution d’un smart contract qui en fixe la raréfaction, les règles de transfert, ou encore le versement automatique de droits d’auteur à chaque revente. C’est bien la sophistication des contrats sur Ethereum qui offre ce terrain de jeu inépuisable pour les créatifs et les investisseurs.

De façon générale, ces avancées dessinent un paysage dans lequel les particuliers comme les entreprises exploitent la digitalisation à grande échelle, accélérant la gestion documentaire, commerçante et administrative. Cette mutation, toutefois, soulève de nouveaux enjeux qui viennent immédiatement nuancer l’enthousiasme béat.

Limites, sécurité et perspectives des smart contracts pour les entreprises et particuliers

Personne n’ignore que l’innovation s’accompagne d’une face d’ombre. Le recours aux smart contracts n’épargne ni les risques de bugs, ni les conséquences parfois dramatiques d’une faille inaperçue. Le piratage de « The DAO » en 2016 a laissé un souvenir cuisant : plusieurs millions de dollars ont été détournés suite à une vulnérabilité du code, soulignant la nécessité impérieuse d’audits rigoureux. Par ailleurs, la complexité du développement n’est pas à négliger : il suffit d’une erreur d’inattention pour que le programme exécute, de façon implacable, une opération préjudiciable ou, pire, irréversible.

Les enjeux réglementaires alourdissent le débat. De nombreux secteurs très encadrés, comme la finance ou la santé, ne peuvent tolérer les marges d’incertitude inhérentes à des scripts informatiques créés par des développeurs parfois éloignés des réalités du terrain. À l’heure actuelle, seuls les scénarios les plus simples (versements automatiques, tickets de loterie, achats d’actifs numériques) sont aptes à une adoption large et rapide. Les cas de figure complexes exigent adaptations et ajustements, sous peine de voir la réglementation leur couper les ailes.

Principales limites à signaler :

Risques liés à la sécurité du code : bugs, failles et hacks potentiels

Interprétation difficile pour les utilisateurs non experts

Dépendance à des données externes via oracles, qui peuvent être corrompues

Enjeux juridiques quant à la reconnaissance et à l’exécution du contrat

Risques liés à la sécurité du code : bugs, failles et hacks potentiels

Interprétation difficile pour les utilisateurs non experts

Dépendance à des données externes via oracles, qui peuvent être corrompues

Enjeux juridiques quant à la reconnaissance et à l’exécution du contrat

Les plateformes blockchains offrent diverses fonctionnalités pour héberger les smart contracts. Sur Bitcoin, seuls des scripts basiques sont autorisés (multi-signatures, verrouillage temporel), tandis qu’Ethereum s’est imposé comme le standard des fonctionnalités avancées, avec ses langages Solidity ou Vyper, permettant pratiquement toutes les logiques imaginables. D’autres réseaux, tels qu’Algorand, Avalanche, Cardano, Tezos, Solana, ou Obyte, rivalisent d’arguments pour attirer développeurs et entreprises, misant sur la rapidité, les faibles coûts, ou l’originalité de leur consensus. On observe toutefois que l’ajout de calculs complexes sur les blockchains principales (layer-1), à l’image d’Ethereum, peut engendrer des congestions, incitant à déporter certains traitements sur des sidechains ou des solutions de seconde couche (layer-2) pour préserver la fluidité et la sécurité du réseau. Cette transition est amplement documentée sur ComprendreCrypto ou encore le site de Claude Bueno.

Plateforme | Type de smart contracts supporté | Avantages | Limites |

|---|---|---|---|

Bitcoin | Scripts simples | Robustesse, sécurité éprouvée | Fonctionnalités limitées |

Ethereum | Contrats complexes (Turing-complet) | Écosystème vaste, flexibilité | Coûts, congestion potentielle |

Algorand, Tezos, Cardano, Solana, Avalanche, Obyte… | Contrats complexes et personnalisés | Optimisation, innovation, rapidité | Moins de maturité ou fragmentation de l’écosystème |

La relation entre smart contracts et nouvelles technologies se traduit aussi par la montée en puissance de la tokenisation, de l’automatisation des échanges sur les places de marché numériques, et de l’usage croissant dans la digitalisation administrative des entreprises. Pour éviter tout faux-pas, les spécialistes s’accordent à rappeler que « la confiance dans le code ne dispense pas de la vigilance humaine ». Connaissance technique, audits réguliers, choix d’infrastructures éprouvées et implication d’experts métier sont les garde-fous indispensables pour éviter les risques et tirer parti de ce potentiel révolutionnaire. Enfin, on ne saurait trop conseiller aux entreprises et particuliers de s’informer via des ressources fiables telles que Assises du Numérique ou Subtext Project, pour saisir les subtilités d’une techno vouée à transformer durablement les modèles d’affaire.

Si la promesse est immense, l’agenda 2025 impose une conduite éclairée : l’excellence technique restera la seule assurance contre les revers cinglants, tandis que la créativité humaine, armée d’un code rigoureux, continuera d’insuffler une vitalité nouvelle à chaque secteur ébranlé par cette mutation numérique.

Qu’est-ce qu’un smart contract en une phrase ?

Un smart contract est un programme autonome inscrit sur une blockchain, qui exécute automatiquement des actions prédéfinies dès que des conditions sont remplies.

Quels secteurs bénéficient le plus des smart contracts ?

L’assurance, l’immobilier, la logistique (supply chain) et la finance décentralisée (DeFi) tirent aujourd’hui le plus grand parti des smart contracts grâce à l’automatisation, la réduction des coûts et la transparence apportées par la blockchain.

Quels sont les principaux risques des smart contracts ?

Leur principal risque réside dans les erreurs de programmation et les failles de sécurité pouvant entraîner des pertes financières. De plus, leur interprétation reste complexe pour les utilisateurs non techniciens et leur statut juridique évolue rapidement.

Quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum concernant les smart contracts ?

Bitcoin ne supporte que des scripts simples pour des transactions basiques, alors qu’Ethereum offre un environnement complet permettant le déploiement de smart contracts bien plus complexes et interactifs, ouvrant des cas d’usages étendus.

Un particulier peut-il facilement créer ou utiliser un smart contract ?

Avec les outils et plateformes modernes, il devient possible pour un particulier d’utiliser des modèles de smart contracts, mais leur création personnalisée nécessite toujours des compétences en programmation et une grande vigilance sur la sécurité.