Combien de jours de congés payés par an en France ?

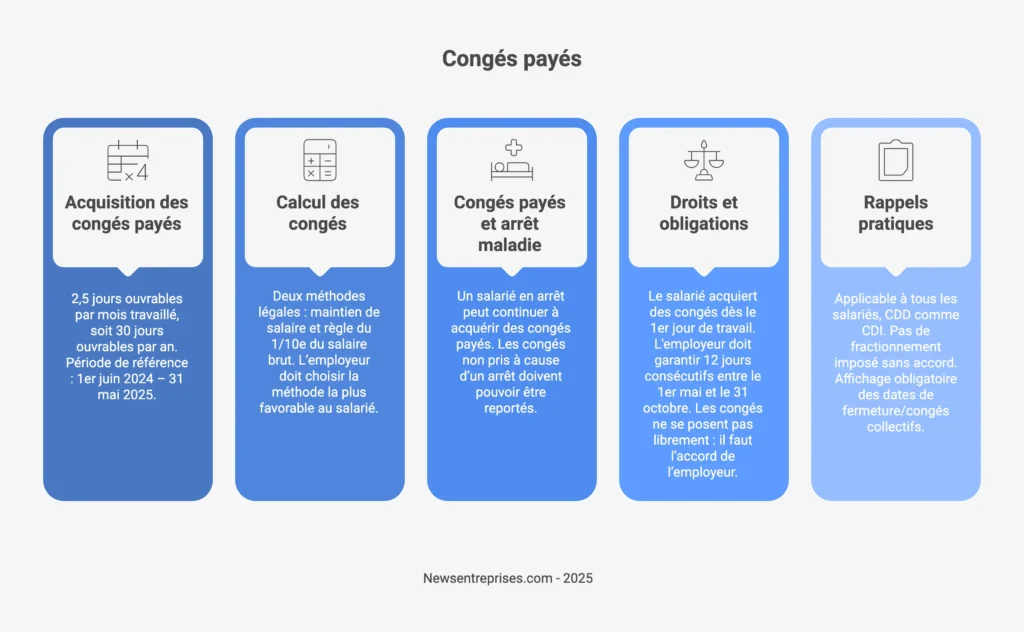

Tout salarié bénéficie de 30 jours ouvrables de congés payés par année complète de travail, soit l’équivalent de 5 semaines de congés. Cette acquisition s’effectue progressivement au rythme de 2,5 jours par mois de travail effectif.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et l’employeur doit obligatoirement accorder au minimum 12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Ces droits, inscrits dans le Code du travail depuis 1936, s’appliquent à tous les salariés dès leur premier jour de travail, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur ancienneté dans l’entreprise. Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie permettent également d’acquérir des congés payés.

Calculez vos jours de congés acquis

Découvrez combien de jours vous avez accumulés selon votre situation.

Calculez votre indemnité de congés payés

Comparez les deux méthodes de calcul pour connaître le montant le plus avantageux.

Maintien de salaire

Règle du dixième (1/10e)

Détail du calcul

Vérifiez vos droits au fractionnement

Découvrez si vous avez droit à des jours supplémentaires en fractionnant vos congés.

Les congés payés en 2026 : la réforme de 2024 pleinement effective

Cinq semaines de congés payés : voilà le standard français qui fait encore rêver bon nombre de travailleurs européens. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mécanique juridique précise, rythmée par les mois de travail, les calculs d’indemnités et les subtilités du Code du travail. Un système où chaque salarié accumule ses droits aux congés payés selon des règles strictes, où chaque employeur jongle entre obligations légales et organisation pratique.

L’année 2026 marque la pleine application de la loi du 22 avril 2024 (dite loi DDADUE) qui a profondément réformé l’acquisition des congés pendant les arrêts maladie. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 a encore élargi ces droits en consacrant le report des congés en cas de maladie survenue pendant les vacances. Les salariés disposent jusqu’au 24 avril 2026 pour faire valoir leurs droits rétroactifs depuis 2009. Les CP, loin d’être figés dans leur forme historique de 1936, continuent de s’adapter aux réalités du monde du travail contemporain.

Ce guide détaillé sur les congés décortique chaque aspect du dispositif : de l’acquisition mensuelle des 2,5 jours à la complexité du calcul de l’indemnité, en passant par les règles de fractionnement, les nouvelles dispositions sur la maladie et les spécificités sectorielles qui échappent souvent aux généralités.

L’acquisition des congés payés : comment gagner ses droits

Chaque mois travaillé construit progressivement ce capital temps si précieux. L’acquisition des congés payés obéit à une arithmétique rigoureuse, inscrite dans les articles L3141-3 et suivants du code du travail. Un système où le compteur tourne inexorablement, transformant les jours de labeur en futurs moments de liberté. Mais cette accumulation, loin d’être automatique, répond à des critères précis que tout salarié gagne à maîtriser.

La règle fondamentale des 2,5 jours par mois

2,5 jours par mois : cette formule, gravée dans le marbre législatif, régit l’accumulation des congés acquis. Concrètement, chaque période de quatre semaines de travail effectif génère ce crédit de deux jours et demi ouvrables. Une règle mathématique simple en apparence, mais dont l’application révèle des nuances essentielles.

Le travail effectif ne se résume pas à la simple présence physique dans l’entreprise. Le code du travail le définit comme le temps durant lequel le salarié reste à disposition de l’employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les pauses déjeuner non rémunérées ? Exclues du décompte. Les heures supplémentaires ? Pleinement comptabilisées. Les temps de trajet domicile-travail ? Non pris en compte, sauf dispositions conventionnelles particulières.

Exemple pratique : calcul d’acquisition

Sophie, embauchée le 15 janvier 2026. Au 31 mai, elle aura travaillé 4,5 mois complets.

Son acquisition : 4,5 × 2,5 = 11,25 jours arrondis à 12 jours ouvrables.

L’arrondi s’effectue toujours au bénéfice du salarié.

| Mois travaillés | Jours acquis | Cumul |

|---|---|---|

| 1 mois | 2,5 jours | 2,5 |

| 2 mois | 2,5 jours | 5 |

| 3 mois | 2,5 jours | 7,5 |

| 4 mois | 2,5 jours | 10 |

| 5 mois | 2,5 jours | 12,5 |

| 6 mois | 2,5 jours | 15 |

Cette progression linéaire trouve toutefois ses limites : le plafond annuel reste fixé à 30 jours ouvrables, même pour les salariés cumulant ancienneté et heures supplémentaires à foison.

La période de référence du 1er juin au 31 mai

L’année de référence des congés payés ne suit pas le calendrier civil. Cette particularité, héritée des congés d’été historiques, structure encore aujourd’hui l’organisation des droits à congés. Du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, le compteur accumule les jours qui seront pris durant la période suivante.

Cette temporalité décalée génère des situations particulières pour les nouveaux embauchés. Marc, recruté en septembre 2025, voit sa première période de référence tronquée : de septembre 2025 au 31 mai 2026, soit 9 mois générant 22,5 jours de congés. Le décompte reprendra ensuite sur une année complète dès le 1er juin 2026.

Exemple pratique : première année tronquée

Marc, recruté en septembre 2025, voit sa première période de référence tronquée :

• Période : septembre 2025 au 31 mai 2026 = 9 mois

• Congés acquis : 9 × 2,5 = 22,5 jours de congés

• Le décompte reprendra sur une année complète dès le 1er juin 2026

Les entreprises peuvent, par accord collectif, modifier cette période. Certains secteurs, notamment dans l’industrie, alignent l’année de référence sur l’année civile pour simplifier la gestion. Mais attention : ce changement nécessite des mesures transitoires complexes pour éviter toute perte de droits. Le passage d’une période à l’autre impose un calcul prorata temporis minutieux, surveillé de près par l’inspection du travail.

Les périodes assimilées à du travail effectif

Le législateur a progressivement élargi la notion de travail effectif pour l’acquisition des congés annuels. Les congés maternité et paternité ? Intégralement comptabilisés. Les accidents du travail et maladies professionnelles ? Pris en compte sans limitation de durée depuis la loi du 22 avril 2024. Cette évolution reflète une vision plus protectrice du droit au repos.

La loi du 22 avril 2024 a révolutionné l’acquisition pendant les arrêts maladie ordinaires : désormais, tout arrêt maladie non professionnel permet d’acquérir 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par an. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Certaines absences restent néanmoins exclues : la grève (sauf disposition conventionnelle contraire), les absences injustifiées, la mise à pied disciplinaire. Le congé sabbatique et le congé pour création d’entreprise suspendent l’acquisition. Un tableau récapitulatif s’impose :

| Type d’absence | Assimilée au travail effectif |

|---|---|

| Congé maternité/paternité | ✓ Oui (intégralement) |

| Accident du travail / Maladie professionnelle | ✓ Oui (sans limite depuis 2024) |

| Arrêt maladie ordinaire (loi 2024) | ✓ Oui (2 j/mois, max 24 j/an) |

| Formation obligatoire | ✓ Oui |

| Congés payés N-1 | ✓ Oui (limite 30 jours) |

| Grève | ✗ Non (sauf accord) |

| Absence injustifiée | ✗ Non |

Cette architecture complexe témoigne d’un équilibre constamment renégocié entre protection du salarié et contraintes de l’entreprise. Les congés payés, loin d’être un acquis figé, évoluent au gré des jurisprudences et des accords collectifs.

Le calcul de l’indemnité de congés payés (ICP) : deux méthodes obligatoires

L’indemnité de congés payés cristallise souvent les interrogations, parfois les litiges. Cette somme, versée pendant les congés, obéit à une double logique de calcul inscrite dans l’article L3141-24 du Code du travail. Une dualité qui garantit au salarié la rémunération la plus avantageuse, mais complexifie singulièrement la tâche des services paie. Car derrière l’apparente technicité des formules se joue un enjeu fondamental : maintenir le pouvoir d’achat du salarié pendant son repos légal.

La méthode du maintien de salaire

Le maintien de salaire représente la première approche, la plus intuitive. Le principe ? Le salarié perçoit pendant ses congés ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé. Une logique simple qui se heurte néanmoins aux variations mensuelles de rémunération : primes, heures supplémentaires, modulations du temps de travail.

Cas concret : méthode du maintien de salaire

Julien, commercial avec un salaire brut fixe de 2 900 € et des commissions variables.

Pour 10 jours de congés en août 2026 :

• Salaire mensuel moyen (avec variables sur 12 mois) : 3 550 €

• Nombre de jours ouvrables moyens par mois : 21,67

• Salaire journalier : 3 550 € ÷ 21,67 = 163,82 €

• Indemnité de congés payés pour 10 jours : 163,82 € × 10 = 1 638,20 €

Cette méthode avantage particulièrement les salariés dont la rémunération reste stable ou progresse régulièrement. Les cadres au forfait jours y trouvent également leur compte, leur rémunération mensuelle servant directement de base au calcul des droits. Les augmentations récentes se répercutent immédiatement, contrairement à la méthode du dixième qui lisse sur l’année écoulée.

Attention toutefois aux pièges : les éléments exceptionnels (prime de bilan, treizième mois) doivent être exclus du calcul quotidien pour éviter une surévaluation artificielle. Les remboursements de frais professionnels, les indemnités de transport au-delà du minimum légal, les primes d’ancienneté versées indépendamment du travail effectif : autant d’éléments à isoler soigneusement.

La méthode du dixième (règle du 1/10e)

La règle du dixième adopte une perspective annuelle. Elle totalise l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant la période de référence, puis en extrait 10%. Une approche globalisante qui capture toutes les variations de l’année écoulée : primes exceptionnelles, heures supplémentaires ponctuelles, augmentations en cours d’année.

Reprenons Julien et ses 10 jours de congés…

Cas concret : méthode du dixième

Julien sur la période de référence (1er juin 2025 au 31 mai 2026) :

• Salaires bruts fixes : 34 800 € (2 900 € × 12)

• Commissions variables : 7 800 €

• Prime exceptionnelle : 1 500 €

• Total brut annuel : 44 100 €

Calcul du dixième :

• Dixième de la base : 44 100 € × 10% = 4 410 €

• Indemnité pour 10 jours : 4 410 € × (10÷30) = 1 470 €

Cette méthode favorise les salariés ayant perçu des primes importantes ou effectué de nombreuses heures supplémentaires durant l’année de référence. Les saisonniers, les intérimaires avec des missions variables, les salariés ayant connu des périodes d’activité intense y trouvent souvent leur avantage. Les charges sociales s’appliquent identiquement sur l’indemnité compensatrice, quelle que soit la méthode retenue.

Certains éléments restent exclus du calcul : les remboursements de frais, les indemnités de licenciement, les primes d’intéressement versées au titre de l’épargne salariale. La jurisprudence a progressivement affiné ces exclusions, créant un corpus complexe que les logiciels de paie peinent parfois à intégrer intégralement.

Nouveauté 2024 : pour les congés acquis pendant un arrêt maladie non professionnel, la rémunération est valorisée à 80% dans le calcul du dixième, évitant ainsi que l’indemnité soit supérieure à celle des congés acquis pendant le travail effectif.

Comparaison et choix de la méthode la plus favorable

L’obligation légale de comparer les deux méthodes s’impose à chaque prise de congés. Un impératif absolu, sanctionné par les tribunaux prud’homaux qui n’hésitent pas à condamner les employeurs négligents. Cette comparaison, loin d’être une formalité, peut révéler des écarts significatifs selon les profils de rémunération.

Résultat : méthode la plus favorable

Pour Julien et ses 10 jours de congés :

• Maintien de salaire : 1 638,20 € ✓

• Règle du dixième : 1 470 €

• Écart : 168,20 € en faveur du maintien de salaire

L’employeur doit obligatoirement verser le montant le plus avantageux.

Les conventions collectives enrichissent parfois ce dispositif. La métallurgie prévoit un treizième mois intégré au calcul. Le BTP inclut les indemnités de déplacement dans certaines conditions. Ces spécificités sectorielles, méconnues des logiciels standards, nécessitent souvent des paramétrages spécifiques.

Pour approfondir ces calculs complexes et découvrir les outils de simulation disponibles, consultez notre guide détaillé sur le [calcul congés payés], qui décortique chaque situation particulière : temps partiel, entrée ou sortie en cours d’année, impact des absences.

Cette double méthode, héritée de décennies de négociations sociales, garantit une protection optimale du salarié. Une complexité assumée qui reflète la diversité des situations professionnelles et l’importance accordée au droit au repos dans le modèle social français.

La prise des congés payés : règles et obligations

L’accumulation des congés payés ne constitue que la première étape. Leur prise effective obéit à un cadre réglementaire strict, fruit d’un équilibre entre les aspirations légitimes des salariés et les contraintes organisationnelles des entreprises. Cette chorégraphie annuelle, orchestrée autour de la période obligatoire estivale, révèle les tensions inhérentes à la gestion collective du temps de repos.

La période légale de prise des congés (mai-octobre)

Entre le 1er mai et le 31 octobre se déploie la période légale de prise des congés principaux. Six mois durant lesquels l’employeur doit impérativement accorder au minimum 12 jours ouvrables consécutifs, et jusqu’à 24 jours maximum. Cette fenêtre temporelle, inscrite dans l’article L3141-13 du Code du travail, structure depuis 1936 le rythme des entreprises françaises.

Les 12 jours consécutifs minimaux correspondent à deux semaines complètes de repos, week-ends exclus. Une durée plancher non négociable, même si le salarié souhaite fractionner davantage ses congés. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance : cette règle d’ordre public protège la santé du salarié contre lui-même et contre les pressions potentielles.

Certaines entreprises obtiennent, par accord collectif, des aménagements. Le secteur du tourisme hivernal décale sa période principale de novembre à avril. Les entreprises de logistique, confrontées aux pics d’activité de fin d’année, négocient des reports. Mais ces dérogations restent encadrées : la période alternative doit garantir des conditions équivalentes de repos.

Exemple pratique : planification estivale 2026

Une PME de 15 salariés doit organiser les congés d’été :

• Chaque salarié doit pouvoir prendre au minimum 12 jours consécutifs

• La période s’étend du 1er mai au 31 octobre 2026

• L’employeur peut imposer les dates, mais doit respecter un délai de prévenance

• Les couples travaillant dans la même entreprise ont droit à des congés simultanés

Les exceptions légales demeurent limitées : les salariés d’origine étrangère peuvent reporter leurs congés pour un retour au pays, les entreprises nouvellement créées peuvent différer la première année. Mais la période obligatoire reste la norme, socle d’une organisation collective du repos.

L’ordre des départs et le planning des congés

L’employeur détient le pouvoir de fixer l’ordre des départs, prérogative encadrée par l’article L3141-16 du Code du travail. Ce pouvoir, loin d’être discrétionnaire, s’exerce selon des critères objectifs : situation familiale, ancienneté, activité chez d’autres employeurs, contraintes géographiques. Une hiérarchisation qui génère parfois des tensions, particulièrement dans les petites structures.

Le délai de prévenance minimum d’un mois s’impose pour communiquer les dates retenues, sauf usage ou convention plus favorable. Certaines entreprises portent ce délai à deux, voire trois mois, permettant aux salariés d’organiser sereinement leurs vacances. La validation employeur des demandes individuelles doit intervenir dans un délai raisonnable, la jurisprudence sanctionnant les silences prolongés assimilés à des refus déguisés.

Le planning des congés annuel, affiché obligatoirement, cristallise ces arbitrages. Document stratégique, il révèle les équilibres internes, les priorités accordées, les compromis négociés. Les entreprises modernes déploient des outils collaboratifs permettant aux équipes de s’auto-organiser dans un cadre prédéfini, réduisant les frustrations.

Critères légaux de priorité pour l’ordre des départs

L’employeur doit considérer dans l’ordre :

1. Situation familiale : salariés avec enfants scolarisés

2. Ancienneté dans l’entreprise

3. Activité chez d’autres employeurs (multi-employeurs)

4. Couples dans l’entreprise : droit aux congés simultanés

5. Contraintes personnelles justifiées (soins, famille à l’étranger)

Le fractionnement et les jours supplémentaires

Le fractionnement des congés au-delà de la période légale ouvre droit à des jours de fractionnement supplémentaires. Un mécanisme incitatif visant à compenser la rupture du repos principal, tout en permettant une meilleure répartition annuelle des absences.

La règle s’articule ainsi : si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés principaux en dehors de la période mai-octobre, il acquiert un jour supplémentaire. Au-delà de 6 jours pris hors période, deux jours s’ajoutent. Ces jours de fractionnement, souvent méconnus, représentent pourtant un droit substantiel. Les congés ordinaires de quatre semaines peuvent ainsi générer jusqu’à deux jours bonus, portant le total annuel à 32 jours.

L’accord du salarié reste nécessaire pour fractionner au-delà de la cinquième semaine. Les vacances payées peuvent être morcelées, mais la logique du repos prolongé demeure. Certaines conventions collectives bonifient ces avantages : le BTP accorde des jours supplémentaires dès le premier jour fractionné, la métallurgie prévoit des compensations financières alternatives.

Cette architecture réglementaire, complexe mais protectrice, garantit l’effectivité du droit au repos. Les jours fériés s’articulent avec ces congés selon des règles spécifiques, créant un ensemble cohérent de temps libérés. L’enjeu dépasse la simple gestion administrative : il touche à l’équilibre fondamental entre travail et repos, productivité et ressourcement.

Les cas particuliers et situations spécifiques

La réalité du marché du travail dépasse largement le schéma classique du CDI à temps plein. Temps partiel, CDD, intérim, multi-employeurs : autant de situations qui bousculent l’application standard des règles de congés payés. Ces configurations atypiques, loin d’être marginales, concernent près d’un tiers des salariés français et nécessitent des adaptations calculatoires spécifiques.

Temps partiel, CDD et intérim

Le temps partiel impose une proratisation méticuleuse des droits. Un salarié à 80% acquiert bien ses 2,5 jours mensuels, identiques à ceux d’un temps plein. Mais l’indemnité compensatrice se calcule sur la base de sa rémunération partielle. Une égalité de traitement dans l’acquisition, une proportionnalité dans la rémunération : l’équilibre reste délicat.

Les CDD cristallisent une complexité particulière. L’indemnité compensatrice de congés payés, versée systématiquement en fin de contrat, représente 10% de la rémunération brute totale. Cette somme peut être versée mensuellement – une pratique courante dans l’intérim – ou en une fois à l’échéance. Mais attention : cette modalité ne dispense pas l’employeur d’accorder les congés si le salarié les demande pendant son contrat.

Calcul pour un CDD de 6 mois

Léa, en CDD du 1er janvier au 30 juin 2026, salaire brut de 2 300 € :

• Rémunération brute totale : 2 300 € × 6 = 13 800 €

• Indemnité compensatrice (10%) : 1 380 €

• Versement : soit mensuellement (230 €/mois), soit à la fin

• Si congés pris pendant le CDD : déduction de l’indemnité déjà versée

L’intérim complexifie encore le tableau. Les missions courtes s’enchaînent, les périodes de référence se chevauchent, les calculs s’accumulent. Les entreprises de travail temporaire ont développé des systèmes sophistiqués pour tracker ces droits morcelés, mais les erreurs restent fréquentes. La proratisation devient un art, entre respect scrupuleux du Code du travail et pragmatisme opérationnel.

Impact des arrêts maladie et accidents : les nouvelles règles 2024-2026

La loi du 22 avril 2024 a profondément remanié l’articulation entre arrêt maladie et congés payés, mettant enfin le droit français en conformité avec la directive européenne 2003/88/CE. Cette réforme historique fait suite aux trois arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

Désormais, pour les arrêts maladie non professionnels, le salarié acquiert 2 jours ouvrables par mois d’absence, plafonnés à 24 jours ouvrables par an. Pour les accidents du travail et maladies professionnelles, l’acquisition reste à 2,5 jours par mois, sans aucune limitation de durée – la limite d’un an d’arrêt ininterrompu a été supprimée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 a encore élargi ces droits en consacrant le report des congés en cas de maladie survenue pendant les vacances. Si vous tombez malade pendant vos congés et que vous prévenez votre employeur avec un arrêt de travail, les jours de maladie ne sont plus décomptés comme jours de congés et peuvent être reportés.

Nouvelles règles 2024-2026 : arrêt maladie et congés

Impacts concrets de la réforme :

• Arrêt maladie ordinaire : 2 jours/mois acquis (max 24 j/an)

• AT/MP : 2,5 jours/mois sans limite de durée

• Report automatique des congés non pris pour cause de maladie

• Délai de report : 15 mois après la fin de la période de référence

• Maladie pendant les congés : report possible (arrêt du 10/09/2025)

• Obligation d’information de l’employeur dans le mois suivant la reprise

Rupture du contrat et solde de tout compte

La rupture du contrat déclenche le règlement immédiat du solde de congés. Licenciement, démission, rupture conventionnelle : quelle que soit la cause, les congés non pris se transforment en euros. Un moment critique où les erreurs de calcul génèrent fréquemment des contentieux prud’homaux.

Le bulletin de paie final doit détailler précisément ce solde. Nombre de jours acquis, jours pris, solde restant, méthode de calcul retenue : la transparence s’impose. La régularisation peut révéler des surprises, positives ou négatives, selon que l’employeur avait anticipé correctement l’acquisition progressive des droits.

Exemple : calcul du solde à la rupture

Paul quitte l’entreprise le 15 septembre 2026 :

• Congés acquis du 1er juin au 15 septembre : 3,5 mois × 2,5 = 8,75 jours

• Reliquat année précédente : 5 jours

• Total à indemniser : 13,75 jours

• Base de calcul : comparaison maintien/dixième obligatoire

• Versement avec le solde de tout compte

Les cas de fraude restent sanctionnés : le salarié licencié pour faute lourde perd ses droits à indemnisation, une sanction rare mais existante. À l’inverse, l’inaptitude médicale, le licenciement économique, la rupture conventionnelle préservent intégralement les droits acquis.

Cette mosaïque de situations particulières illustre la plasticité nécessaire du droit des congés payés. Loin d’un carcan rigide, le système s’adapte, parfois laborieusement, à la diversité des parcours professionnels contemporains.

Le report des congés payés : conditions et limites

Le principe fondamental veut que les congés payés se prennent durant l’année de référence. Pourtant, la rigidité de cette règle se heurte aux aléas de la vie professionnelle et personnelle. Le report de congés apparaît alors comme une soupape nécessaire, un mécanisme d’ajustement entre l’idéal juridique et les contraintes du réel. Mais cette flexibilité reste strictement encadrée, oscillant entre protection du salarié et prévention des abus.

Les cas autorisant le report

L’arrêt maladie survenant avant ou pendant les congés constitue le premier motif légitime de report. La loi du 22 avril 2024 a consacré ce principe dans le Code du travail : la maladie et les vacances poursuivent des finalités distinctes. Le repos thérapeutique ne saurait se substituer au repos récréatif. Les congés légaux non pris pour cause médicale glissent donc automatiquement vers la période suivante.

Le congé maternité génère un report de plein droit. Les semaines de congés acquises mais non soldées avant le départ en maternité restent dues au retour. Une protection qui s’étend au congé parental, créant parfois des stocks importants de jours à écouler sur plusieurs années. Cette accumulation, source de complexité gestionnaire, témoigne de la priorité accordée à la parentalité.

Cas pratique : report pour arrêt maladie

Marie, arrêtée du 15 juillet au 30 septembre 2026 :

• Congés prévus du 1er au 20 août : annulés automatiquement

• Ces 15 jours sont reportables sur la période suivante

• Délai maximum de report : 15 mois après la fin de la période de référence

• L’employeur doit informer Marie de ses droits dans le mois suivant sa reprise

Les accords collectifs peuvent élargir les possibilités. Certaines entreprises autorisent le report pour projet personnel, formation longue, année sabbatique. D’autres instaurent des comptes épargne-temps permettant de capitaliser jusqu’à 10 jours annuels. Ces dispositifs, négociés branche par branche, révèlent des philosophies divergentes du temps de travail. Pour approfondir ces mécanismes spécifiques et leurs implications pratiques, notre guide dédié au [report congés payés] détaille chaque situation.

Le délai de 15 mois et l’obligation d’information

La loi du 22 avril 2024 a fixé un délai de report de 15 mois minimum pour les congés non pris en raison d’une maladie ou d’un accident. Ce délai, conforme à la jurisprudence européenne (CJUE Keolis, 9 novembre 2023), peut être étendu par accord d’entreprise ou de branche.

Le point de départ du délai varie selon la situation. Pour un arrêt inférieur à un an, il court à compter de la date à laquelle l’employeur informe le salarié de ses droits après la reprise. Pour un arrêt couvrant toute la période d’acquisition, le délai démarre à la fin de cette période.

Point crucial : l’employeur a une obligation d’information (article L3141-19-3). Dans le mois suivant la reprise du travail, il doit communiquer au salarié le nombre de jours de congé dont il dispose et la date limite pour les prendre. Tant que cette information n’est pas délivrée, le délai de 15 mois ne commence pas à courir.

Délais de report selon les situations

Délais maximums selon les situations :

• Report pour maladie : 15 mois minimum (art. L3141-19-1)

• Point de départ : information par l’employeur après reprise

• Report contractuel classique : jusqu’au 30 avril N+1

• Compte épargne-temps : accumulation sur plusieurs années

• Fermeture annuelle : aucun report possible

• Convention collective : vérifier les dispositions spécifiques

L’administration surveille attentivement ces reports. L’inspection du travail sanctionne les employeurs qui laissent s’accumuler des stocks excessifs, y voyant un détournement du droit au repos. Les tribunaux condamnent régulièrement les entreprises qui invoquent les nécessités du service pour refuser systématiquement les demandes de congés, provoquant des reports contraints.

Cette tension entre flexibilité et protection dessine les contours d’un système en équilibre instable. Le report, exception devenue courante, révèle les difficultés croissantes à concilier temps de travail intensifié et droit au repos effectif.

Les évolutions 2024-2026 et impacts de la loi du 22 avril 2024

La période 2024-2026 marque un tournant dans l’histoire moderne des congés payés. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite loi DDADUE), adoptée pour mettre le droit français en conformité avec la directive européenne 2003/88/CE, redessine profondément le dispositif. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 a encore élargi ces droits. Ces évolutions traduisent une volonté d’adapter un système presque centenaire aux réalités du travail contemporain.

Les nouvelles dispositions légales

La loi du 22 avril 2024 introduit des changements majeurs dans les droits aux congés payés, suite aux trois arrêts historiques de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui avaient écarté les dispositions nationales contraires au droit européen.

Pour les arrêts maladie non professionnels, le nouvel article L3141-5-1 du Code du travail prévoit une acquisition de 2 jours ouvrables par mois, plafonnée à 24 jours ouvrables par an. Pour les accidents du travail et maladies professionnelles, l’acquisition reste à 2,5 jours par mois, mais la limite d’un an d’arrêt ininterrompu a été supprimée.

Le délai de report de 15 mois est désormais inscrit dans le Code du travail. L’employeur a une obligation d’information dans le mois suivant la reprise. Les salariés peuvent faire valoir leurs droits rétroactifs depuis le 1er décembre 2009, avec un délai de forclusion fixé au 24 avril 2026 pour les salariés encore en poste.

Principales innovations de la loi du 22 avril 2024

Changements désormais pleinement effectifs :

• Arrêts maladie non professionnels : acquisition de 2 jours/mois (max 24 j/an)

• AT/MP : acquisition de 2,5 jours/mois sans limite de durée

• Report pour maladie : délai de 15 mois minimum

• Obligation d’information : dans le mois suivant la reprise

• Rétroactivité : droits depuis le 1er décembre 2009

• Date limite : 24 avril 2026 pour faire valoir les droits rétroactifs

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) a opéré un revirement majeur en consacrant le droit au report des congés en cas de maladie survenue pendant les vacances. Cette décision aligne le droit français sur la jurisprudence européenne Pereda (CJUE, 10 septembre 2009). Une réforme législative est attendue pour intégrer cette évolution dans le Code du travail.

L’articulation avec les jours fériés 2026 et RTT

L’année 2026 compte 11 jours fériés nationaux, dont 9 tombent en semaine, offrant d’excellentes opportunités de ponts. La distinction entre congés rémunérés et jour férié reste importante : lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés payés et qu’il est chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté comme jour de congé.

| Date | Jour | Fête | Opportunité |

|---|---|---|---|

| 1er janvier | Jeudi | Jour de l’An | Pont vendredi 2 → 4 jours |

| 6 avril | Lundi | Lundi de Pâques | Week-end prolongé |

| 1er mai | Vendredi | Fête du Travail | Week-end prolongé |

| 8 mai | Vendredi | Victoire 1945 | Week-end prolongé |

| 14 mai | Jeudi | Ascension | Pont vendredi 15 → 4 jours |

| 25 mai | Lundi | Lundi de Pentecôte | Week-end prolongé (journée solidarité possible) |

| 14 juillet | Mardi | Fête Nationale | Pont lundi 13 → 4 jours |

| 15 août | Samedi | Assomption | Perdu (week-end) |

| 1er novembre | Dimanche | Toussaint | Perdu (week-end) |

| 11 novembre | Mercredi | Armistice | Pont possible → jusqu’à 5 jours |

| 25 décembre | Vendredi | Noël | Week-end prolongé |

Mai 2026 s’annonce particulièrement avantageux avec quatre jours fériés permettant d’optimiser ses congés. Le 15 août (samedi) et le 1er novembre (dimanche) ne donnent droit à aucune compensation légale automatique.

Les RTT conservent leur régime distinct. Pour les salariés au forfait 218 jours, 2026 offre 9 jours de RTT (contre 8 en 2025). Ces jours de repos annuel payé supplémentaires, nés des 35 heures, ne bénéficient pas des mêmes protections que les congés légaux. Le dispositif de rachat des RTT est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, avec exonération fiscale jusqu’à 7 500 €/an.

Exemple : calcul mai 2026 avec jours fériés

Un salarié prend ses congés du 1er au 31 mai 2026 :

• Jours ouvrables en mai : 22 jours

• Jours fériés chômés (1er, 8, 14 et 25 mai) : 4 jours non décomptés

• Congés payés consommés : 22 – 4 = 18 jours seulement

• Le salarié « gagne » ainsi 4 jours de congés

L’articulation entre les différents dispositifs de repos dessine une architecture complexe mais cohérente. Congés payés, jours fériés, RTT, repos compensateurs : chaque brique possède sa logique propre, ses règles spécifiques, ses modalités de gestion. Ces évolutions témoignent d’une adaptation progressive aux réalités contemporaines.

Spécificités sectorielles et conventions collectives

Derrière le socle commun du Code du travail se déploie un paysage foisonnant de particularismes sectoriels. Chaque convention collective adapte, enrichit, parfois complexifie les règles générales des congés payés. Ces variations, fruits de décennies de négociations, reflètent les contraintes spécifiques de chaque métier, les traditions professionnelles, les équilibres de pouvoir propres à chaque branche.

| Convention | Congés base | Ancienneté max | Particularité 2025-2026 |

|---|---|---|---|

| BTP | 30 j ouvrables | 3 j (ETAM/Cadres) | Cotisation CNETP 21% au 01/01/2026 |

| Métallurgie | 30 j ouvrables | 3 j (20 ans + 55 ans) | Nouvelle CCN + transition jusqu’en 2029 |

| Banque | 26 j ouvrés | 1 j | Congés enfant malade étendus (3-9 j) |

| HCR | 30 j ouvrables | Non prévu | Avenant n°34 : congés enfant malade |

Le BTP illustre parfaitement ces spécificités. Les caisses de congés payés (CIBTP) mutualisent la gestion pour faciliter la mobilité inter-entreprises. La prime de vacances de 30% de l’indemnité de congés payés reste en vigueur. Les cotisations patronales CNETP passeront de 20,20% à 21% au 1er janvier 2026. La période de référence particulière (1er avril au 31 mars) et la fermeture obligatoire d’août structurent encore le secteur.

La métallurgie a adopté une nouvelle convention collective nationale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, offrant une flexibilité sur la période de référence. Les congés d’ancienneté s’échelonnent de 1 jour (2 ans) à 3 jours (20 ans + 55 ans d’âge). Une clause de maintien préserve les droits acquis supérieurs avant le 1er janvier 2024, avec une période de transition jusqu’en 2029.

La convention bancaire prévoit 26 jours ouvrés de congés pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté. Le régime des congés enfant malade est particulièrement favorable : 3 à 9 jours selon le nombre d’enfants, plus 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation.

L’hôtellerie-restauration (HCR) compose avec la saisonnalité. L’avenant n°34 du 19 juin 2024, applicable depuis le 1er décembre 2024, introduit deux nouveaux droits pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté : 2 jours rémunérés par an pour maladie d’un enfant de moins de 10 ans, et 3 jours rémunérés par an pour hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans.

Ces particularismes imposent aux entreprises une veille juridique constante. Les SIRH modernes intègrent des modules sectoriels, mais leur paramétrage reste délicat. Les erreurs d’interprétation génèrent contentieux et redressements. La complexité croissante pousse certaines branches à négocier des simplifications, avec des succès mitigés.

Les congés payés en pratique : l’essentiel pour 2026

Au terme de ce parcours réglementaire, une évidence s’impose : les congés payés dépassent largement le simple décompte de jours. Entre acquisition progressive, double méthode de calcul, règles de prise et cas particuliers, le dispositif révèle une sophistication que tout salarié gagne à maîtriser. Les 30 jours ouvrables annuels, loin d’être une donnée figée, résultent d’une mécanique précise où chaque paramètre compte.

La loi du 22 avril 2024 et l’arrêt du 10 septembre 2025 ont profondément modernisé le système. L’acquisition de congés pendant les arrêts maladie (2 jours/mois, max 24 jours/an pour les maladies non professionnelles), le délai de report de 15 mois, le droit au report en cas de maladie pendant les vacances : autant d’avancées concrètes qui alignent enfin le droit français sur les exigences européennes.

Date clé à retenir : les salariés ont jusqu’au 24 avril 2026 pour faire valoir leurs droits rétroactifs à congés payés acquis pendant des arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009. Au-delà de cette date, les droits seront définitivement perdus pour les salariés encore en poste au 24 avril 2024.

La vérification de sa convention collective reste incontournable. Les spécificités sectorielles, les accords d’entreprise, les usages locaux enrichissent souvent le socle légal. Un congé payé dans le BTP ne se gère pas comme dans la banque ou l’hôtellerie. Les outils digitaux facilitent désormais ces calculs complexes, mais la vigilance reste de mise face aux subtilités réglementaires.

Les services RH disposent aujourd’hui de solutions performantes pour gérer ces droits. Mais au-delà des aspects techniques, c’est bien l’équilibre entre travail et repos qui se joue dans ces semaines de liberté durement acquises et précieusement préservées.

Questions fréquentes sur les congés payés

La règle fondamentale établit l’acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) maximum par an. La période de référence court du 1er juin au 31 mai. L’employeur doit obligatoirement accorder 12 jours consécutifs minimum entre le 1er mai et le 31 octobre. L’indemnité de congés payés se calcule selon deux méthodes (maintien de salaire ou règle du dixième), la plus favorable étant retenue.

La loi du 22 avril 2024 (loi DDADUE) a profondément réformé les congés payés. Les arrêts maladie non professionnels permettent désormais d’acquérir 2 jours ouvrables par mois (maximum 24 jours/an). Les accidents du travail et maladies professionnelles génèrent 2,5 jours/mois sans limite de durée. Le délai de report pour maladie est fixé à 15 mois minimum. L’arrêt du 10 septembre 2025 a ajouté le droit au report en cas de maladie survenue pendant les congés.

Les salariés encore en poste au 24 avril 2024 ont jusqu’au 24 avril 2026 pour faire valoir leurs droits rétroactifs à congés payés acquis pendant des arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009. Au-delà de cette date de forclusion, les droits seront définitivement perdus. Les anciens salariés disposent du délai de prescription classique de 3 ans à compter de la rupture du contrat.

Il s’agit d’une confusion courante : les congés légaux représentent 30 jours ouvrables, pas 25. Cette erreur vient du décompte en jours ouvrés (du lundi au vendredi) qui donne effectivement 25 jours. Mais le code du travail compte en jours ouvrables (tous les jours sauf dimanche et jours fériés), soit bien 5 semaines de congés complètes.

Non, l’employeur fixe l’ordre des départs et le planning des congés selon les nécessités du service. Vous pouvez exprimer vos souhaits, mais la validation employeur reste obligatoire. Le délai de prévenance minimum est d’un mois. Seule contrainte pour l’employeur : vous accorder au moins 12 jours consécutifs durant la période obligatoire (mai-octobre).

Oui, l’employeur peut imposer les dates de congés en respectant le délai de prévenance d’un mois minimum (sauf accord plus favorable). Il peut également imposer une fermeture annuelle de l’entreprise. Toutefois, il doit considérer votre situation familiale, votre ancienneté et vos contraintes personnelles dans l’établissement de l’ordre des départs.

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, si vous tombez malade pendant vos congés et que vous prévenez votre employeur avec un arrêt de travail, les jours de maladie ne sont plus décomptés comme jours de congés. Vous pouvez les reporter ultérieurement, dans la limite du délai de 15 mois prévu par la loi.

Le fractionnement au-delà de la 5e semaine nécessite votre accord. Si vous prenez des congés principaux (les 4 premières semaines) en dehors de la période mai-octobre, vous bénéficiez de jours de fractionnement : 1 jour supplémentaire pour 3 à 5 jours pris hors période, 2 jours au-delà de 6 jours. L’employeur ne peut refuser ces jours supplémentaires acquis de droit.

Pour obtenir vos 2 jours de fractionnement, vous devez prendre au moins 6 jours de vos congés principaux (sur les 24 premiers jours) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ces jours supplémentaires sont automatiques dès que les conditions sont remplies, l’employeur ne peut les refuser.

Techniquement oui, mais l’employeur peut limiter à 24 jours consécutifs (4 semaines) durant la période mai-octobre. La 5e semaine peut être accolée avec l’accord de l’employeur. Certaines conventions collectives ou accords d’entreprise autorisent explicitement les 5 semaines consécutives, notamment pour les salariés étrangers retournant au pays.

Non, les week-ends ne sont jamais décomptés. Les congés payés se calculent en jours ouvrables : tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés. Si vous prenez une semaine complète du lundi au vendredi, seuls 6 jours sont décomptés (le samedi étant ouvrable). Les jours fériés chômés tombant pendant vos congés ne sont pas non plus décomptés.

L’année 2026 compte 9 jours fériés en semaine, offrant d’excellentes opportunités. Le 1er janvier (jeudi), l’Ascension (14 mai, jeudi) et le 14 juillet (mardi) permettent des ponts de 4 jours. Mai 2026 est particulièrement avantageux avec 4 jours fériés. En revanche, le 15 août (samedi) et la Toussaint (dimanche) tombent le week-end sans compensation automatique.

Formulez votre demande selon les usages de l’entreprise (formulaire, logiciel RH, email). Respectez les délais fixés pour le planning des congés annuel. L’employeur dispose généralement de 30 jours pour répondre. Entre le 1er mai et le 31 octobre, vous devez obligatoirement prendre au minimum 12 jours consécutifs. Le solde peut être fractionné tout au long de l’année avec l’accord de l’employeur.

Articles récents

Gestion portefeuille investissement IA : La méthode

Taxation des milliardaires français : le grand silence

IA générative voyage : la fin du modèle des plateformes

Palonnier de levage : un équipement clé pour sécuriser la manutention industrielle

Taux Livret A : chute à 1,5 %, son plus bas depuis 2022

Trafic web vs conversion : pourquoi 98% de vos visiteurs repartent sans acheter ?

FinTech B2B 2026 : finance embarquée, la révolution PME

Reconversion professionnelle : la formation en ligne qui évite les mauvais paris

Entreprise bicéphale : gérer le duo sans conflit